|

幸福是奋斗出来的 忙到连饭都顾不上吃、办公楼深夜依然灯火通明……这是下党乡、村两级干部的常态。 下党之穷,穷在“不通”——路不通、货不通、思想不通。过去村民虽有强烈发展愿望,但“等靠要”思想严重。人穷志不能穷,扶贫要先扶志。近年来,下党把支部建在产业链上,探索“支部牵头、党员示范、群众参与”机制,党员干部带头领办产业项目,发展不断形成合力。

寿宁县滴水缘农业专业合作社联合社王菊弟在下党村的梦之乡农业综合开发有限公司茶叶生产车间展示揉茶技艺。新华每日电讯记者 林善传 摄 王菊弟2015年开办了下党第一家民宿。起初,有村民嘲笑他的民宿“比猪栏还差,哪里会有顾客”,但王菊弟抱定“群众心里没底,党员更不能泄气”的念头坚持了下来,2016年他的民宿就实现了盈利。目前,下党乡发展民宿、农家乐等旅游业态单位99家。 不久前的一个晚上,下党乡党委书记吴观前、乡长叶新与村干部和党员群众代表开座谈会,一起商讨“农村发展靠什么?农民增收靠什么?”吴观前说,现在农村新房、新路梦想都已实现,接下来需要进一步激发群众的内生动力,以更加昂扬的斗志谋划发展。 记者夜访了四五户村民,一个突出的感受是,在下党群众中,“等靠要”的思想已成为过去,奋斗、创业成了主旋律。 年过六旬的老党员王明寿是革命烈士后代,2015年,他返乡先行试水开了家餐馆,取名“百口食堂”。“生意越来越火。”他笑着说,凉茶、绿豆汤、金丝扣、土豆饼等土货成了抢手货。在后厨洗菜的村民王光玉,昔日全家年收入不到一万元,现在通过政府提供的贴息贷款,成为了“百口食堂”的股东之一。虽然每天从早忙到晚,但王光玉觉得“很有盼头”。 “弱鸟”有志方高飞,滴水不歇可穿石。闽东发展之路,无论是过去的脱贫实践,还是当下的跨越发展,都离不开人的主观能动性和奋斗的力量。 在宁德市,宣传党的路线、方针、政策下基层,调查研究下基层,信访接待下基层,现场办公下基层的“四下基层”优良传统已坚持30多年。越来越多的党员领导干部深入一线察实情、找问题、谋良策、促发展,形成推动各项事业发展的强大力量。 福安市坦洋村是坦洋工夫茶的原产地,四周群山环绕,村前一水襟带。“鲜叶采摘、萎凋、揉捻、发酵、干燥、筛分整形……”谈起红茶制作工艺,坦洋村乡村振兴指导员冯坚如数家珍。 驻村以来,冯坚带领村民筹资500万元打造茶叶技术综合培训中心,建成村集体茶厂,发展电商直播,拓宽茶叶销路…… 像冯坚这样的乡村振兴指导员,宁德还有很多。宁德市委组织部部长陈惠说,为让力量往乡村派、资源往乡村走,宁德通过选派驻村第一书记、乡村振兴指导员、科技特派员、金融助理员等“一书记三大员”到村任职,充实基层力量,推进乡村振兴。 项目推进到哪里,服务就跟进到哪里。宁德市按照“一类重点项目一个专班”模式,将“最能打仗的人”派到“最需要的项目”,狠抓项目开工、用地、筹融资等要素保障,推动重点项目建设落地、落实、见效。

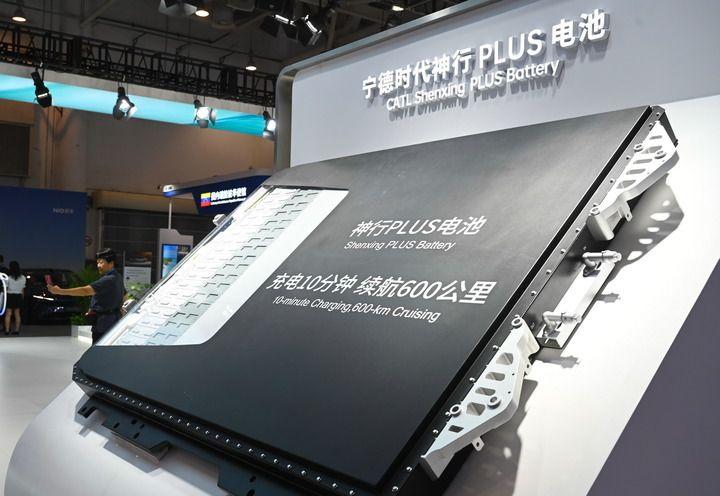

9月10日,这是在厦门举行的2024金砖国家新工业革命展现场展示的宁德时代神行PLUS电池。新华每日电讯记者 林善传 摄 走进位于福鼎市的福鼎时代锂离子电池生产基地,只见自动化、智能化、信息化生产线运转不停。这里是宁德时代迄今为止在全球布局的最大单体项目,平均每1秒可生产1个电芯,缺陷率仅为十亿分之一。 “该项目的落地建设,将有效促进当地锂电新能源产业链的发展。”福鼎工业园区党委书记林天禄说,自项目启动以来,当地抽调200多名党员干部组建专班,抢时间、拼速度,多部门采取并联式推进,推动项目建设跑出加速度。 事在人为,当前农村新一轮发展需要更多“新人”“能人”领跑。宁德鼓励乡土人才扎根家乡,发挥所长,带动乡亲脱贫奔小康。在寿宁县,近3年来,累计回引“新农人”1.2万人。一批批返乡“新农人”在乡村振兴的赛场上闯出了一条条兴农路。 今年29岁的叶立城是下党村首名“新村民”。4年前,他跟随师父、乌金陶艺篆刻技艺传承人吴祖清来到下党,当起乌金陶传习所的老板。几年间,他的运营范围从乌金陶传习扩大到兼顾经济效益的陶艺、茶艺体验。他还积极参与下党古村巷道文化建设,帮助设计了别具特色的网红打卡点——“百福巷”。“幸福是奋斗出来的。我喜欢下党的生活,会在这里住下去,迎接更多的回头客。” 弱鸟先飞、滴水穿石,过去的闽东宁德,一步一个脚印走出脱贫路。如今的闽东,新征程已在眼前,新篇章正待谱写。时空变迁、场景常新,但精神与梦想始终一以贯之、历久弥新。 |

- 关于我们/广告服务/法律顾问

- 闽ICP备案号(闽ICP备05022042号)

- 泉州市丰泽区融媒体中心 地址:泉州市津准街31号

- 邮政编码:362000 联系电话:0595-22505096

- 不良信息举报电话:0595-22505995 举报邮箱:fzqwxb@163.com

- 福建省新闻道德委举报电话:0591-87275327

- 泉州市丰泽区版权所有 未经授权,不得转载或建立镜像